文珠は最後方に下がり、脇に抱えていた本を開いた。それと同時に、英莉と伶莉の2人が前に出てくる。

「何やら会話してたけど、アレってなんだ?」

「多分、東商店街で蔓延させてた術の改良版のことだと思う」

「あいつら行くとこまで行ってるな? 今のままなら厳重注意で済むのに、人生捨ててんな」

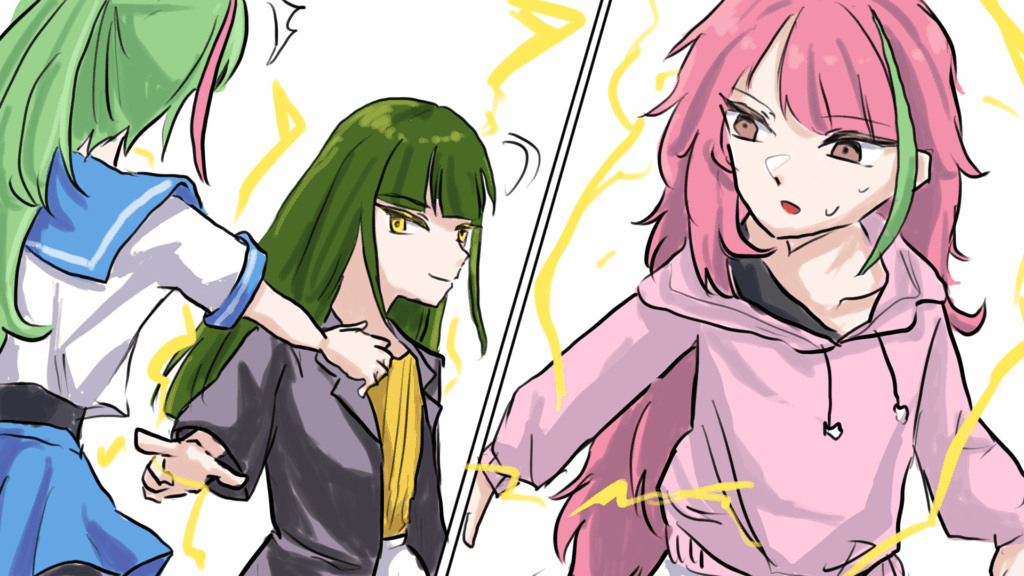

さすがの雷も呆れ顔である。

「捨てる人生なんて端から私達にはないの」

英莉が一歩踏み出す。

「ある日突然、人生を奪われる不幸をあなた達は知らないでしょう?」

「何が言いたいんだかよくわからないな」

雷は即答する。どうでもいいから早く決着をつけたいと言わんばかりである。

「ほらね。だから私達が教えてあげるのよ。本当の不幸をね」

不幸は連鎖する。誰かが不幸を嘆けばその負の感情が伝播する。そうして国中みんなが不幸になれば――

「それって要するに自分だけひどい目にあうのが許せない! ってことだろ? どんな目にあったんだか知らないけど、そんなどうでもいいことに人を巻き込まないでほしいね」

「どうでもいいだって?!」

英莉と伶莉が同時に術を発射する。単純な水術だが、霊力を最大限乗せれば高圧洗浄機のようになる。

雷の出したバリアも簡単に割れてしまった。

「なるほど? 確かに良い火力してるな。その上これは……」

「多分文珠が霊力出力を抑えるデバフをかけてる」

「後ろで術の準備をしつつ、最低限の仕事はしてるってわけか」

呑気に会話している場合ではない。2人は次々と攻撃を叩き込んでくる。

「お前らはいっつもそう! 自分の利益しか興味がないから私達のことも助けない! そんなやつらが幸せそうに暮らしてるなんて許せるわけ無い!」

「幸せに生きるコツは人に期待しないことだぞ〜」

雷がちょっと悲しいことを言いながら術を発射する。

「雷撃追尾!」

一般的な雷属性の術に追尾機能をつけたものである。雷が最も得意としているものだが……伶莉にあっさり避けられる。

「へぇ! これって避けられることあるんだ」

感心している雷の後ろに知らない間に英莉が回り込んでいた。

「隙あり!」

「うおっいつの間に⁈」

雷も伊達に戦闘術者をやっていないので間一髪で避ける。

「なんだこれ? ……能力かな?」

「わからん、俺が苦戦してた理由がわかったか?」

「これは面倒くさいね~」

雷たちが最も避けなければいけないことは文珠が準備している強化版感染術を食らわないことだ。そのためにはまず手前で戦っている英莉たちの動きを止めなければならない。

「私がメッシュ2人組を引き受けよう。氷河くんはその隙に他の2人を止めてくれ」

「OK!」

術者にはもちろん術の得意不得意がある。室内のような狭い場所で、動き回る目標に対して攻撃するのは雷のほうが得意だった。

「どういうからくりなんだか知らんが……当たらないなら、当たるまで術を撃てばいいよな?」

雷撃追尾-連続!

「いくら連続で撃ったところで――」

伶莉は感覚器官が優れている。視界の情報、わずかな音、霊力の流れ、それらすべてを統合し相手の術を避けている。これは理屈ではなく感覚的な話であり、経験から脳が判断していることだ。だから、情報量が増えると当然脳の処理は追いつかない。

「⁈」

伶莉はついに雷の術に捕まった。

「よし一人目。さて――」

雷が振り返った方向には当たり前に英莉が回り込んでいた。

「気づいてから術を編むのでは遅いなら、最初から(最初から)編んでおけばいいんだよな」

英莉も雷の術で捕らえられた。

「い、一体どういう……」

「ん? だから、あっちのピンクに術を撃ってる間にもう1つ用意してただけ」

「は? そんな……」

「経験値の差ってやつ? 君たちパワーはあるけど、あんまり術式戦闘経験ないでしょ?」

「……」

図星のようだった。

「もう1回やってみるか? 何度やっても同じだと思うけどな」

雷は不敵に笑った。

一方。

「せ、戦闘術者ってみんなこんな強いの……?」

動揺する華鹿の眼前に氷河の術が差し込まれる。

方向を絞って密度が上がった吹雪。無論、華鹿の超指向性マイクの術にヒントを得たものだ。

「俺は雷ほど強くはないが、素人の術のギミックを再現するくらいならできるぞ」

「ひ、氷河」

「雷が来てくれたおかげで術を新しく編む余裕があって助かったぜ。なんか使えそうだしこれは練習しておこうかな」

氷河の普段使っている吹雪の術はかなり範囲が広く室内で使うには不適当だ。セレンディア戦で使ったようにつららを生成する術もあるが、これは素人に使うには大怪我をさせるおそれがある。

普段から使っていないような術を使うには多少の時間を要する。さっきまでは英莉と伶莉の攻撃があったのでなかなか術の調整ができなかった。

(これも雷なら簡単にやってのけるんだろうな……)

今はそんなこと考えてる場合ではないが。

「あれこれ私……氷河と1対1?」

「術を使ってきたときは驚いたが……悪いけど河鹿は俺には勝てないと思うんだよな。あんま怪我させたくないから降参してくれないか?」

「姉妹は?!」

「姉妹? あー……」

雷が相手しているよ、と言おうと思ったが振り向いたときには2人は雷に捕まったまま戦意喪失していた。

「えぇ〜、嘘でしょ?!」

「河鹿の音術はほぼ驚かせるのとか補助用だよな? なんか攻撃できるやつあるのか?」

「文珠!」

華鹿は返事をしない代わりに文珠を呼んだ。

「はぁ……根性なしどもめ……何のために僕がお前らに声かけたと思ってんだよ」

文珠はバタン、と開いていた本を閉じた。

「お前ら契約破棄な! あとは僕が勝手にやる」