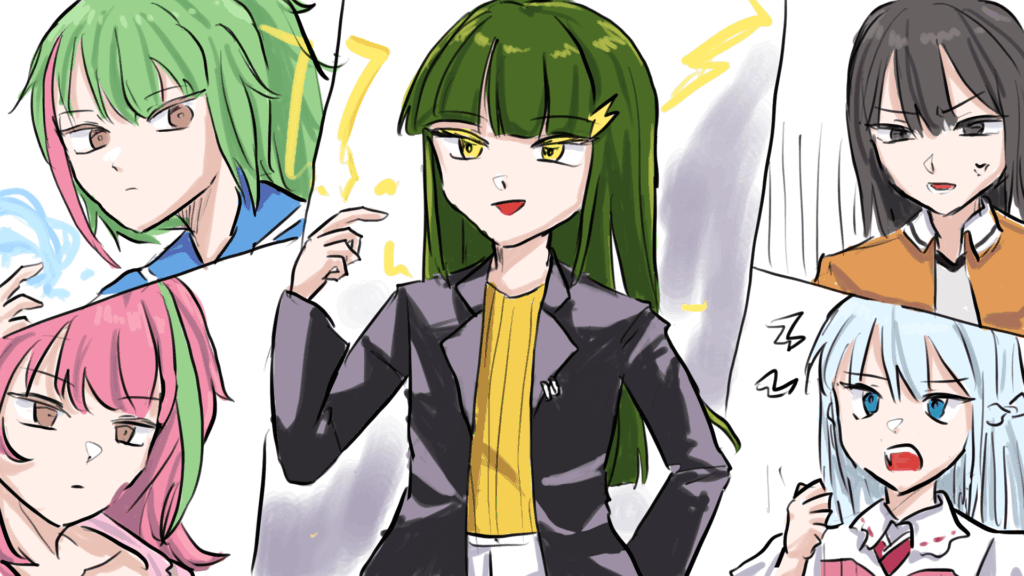

黄緑髪とピンク髪の2人は基本的な術しか使ってこない。が、純粋にパワーが高かった。使える霊力をすべて乗せているような攻撃で、氷河の貼ったバリアが綺麗に割れた。

「まじか」

基本的に防御術によるバリアは、そのバリアに使用した霊力を上回る霊力量の術をぶつけられると耐えられない。

その上ピンク髪の方は氷河の攻撃を完全に読んでいるのか全く当たらないし、黄緑髪の方は気づいたら死角にいて攻撃を避けにくい。

(能力か? うーん……)

更に厄介なのは文珠で、東商店街に蔓延させていた術からも察せるが作用系の術のほうが得意なようだ。さっきから術の出力に違和感がある。おそらく何らかのデバフがかけられている。

ともかく2人の攻撃を捌きながら出口に向かって後退しようとしたとき耳元に突然「わっっ」という声が響き氷河は驚いてバランスを崩す。

「今よ! 英莉! 伶莉!」

2人が揃って術をぶつけてくるが反射神経でギリギリバリアを貼って軽減する。

「今の……河鹿か?」

「超指向性スピーカーって知ってる?」

氷河が知らない間に戦闘術者になっていたように、華鹿も知らない間にオリジナルの術式を編み出していた。

派手髪の2人は英莉と伶莉というらしいが、それはともかくこの2人が氷河の攻撃を正確に避け、正確に死角に回り込んで来ていたのは華鹿が術で指示を出していたのかもしれない。

(に、しても妙な気配の消え方だったが)

どちらにせよ音で急に不意打ちしてくる可能性があるというのは厄介だ。音というのは視認できないため防ぎにくい。

「思ったよりやるようだが……手も足も出てないようだな?」

文珠が氷河を煽る。

「いや……4対1だからな」

「この状況で仕掛けてきたのはそっちだろう?」

「直接術を試されるのは勘弁だったからな」

「このまま逃がすわけないだろ? ちゃんとじっくり術を試してやるよ」

「試してほしいなんて一言も言ってないんだが!」

話している間に英莉と伶莉の攻撃が飛んでくる。

(くそ、このままだとジリ貧だ)

煙幕などを出して相手の視界を奪っているうちに逃げる、という手はなくはない。ただ、絶え間ない2人の攻撃の間にそれを出せるほどの練度があるか怪しい。

前述したように、この2人は妙にパワーが高いので直に術を食らうという状況はできるだけ避けたい。

煙幕よりかは慣れた大技で4人の動きをまとめて止めるというのも考えたが建物への影響が大きい。

どうしたものか――

そのときだった。

氷河の目の前を閃光が走った。

「!!」

「なんだ?」

黒夜同盟の4人は見慣れない術に動きを止める。

「はぁ~あ、なんか大変なことになってんね」

聞き覚えのある声。

もちろんここで乱入してくる人間に一人しか心当たりはない。

「雷!! どうやってここに?」

そこには穂天雷が立っていた。

「なんか、大河? とか言う人から連絡があったらしくてさー」

「あぁ」

いくら氷河が戦闘術者だったといえども、通話中に突然声が途切れたらさすがの大河でも心配はするだろう。

「で、こいつら誰?」

雷は4人を一瞥した。

「あー、どうも東商店街の犯人はこいつららしいな」

「まじか! ちょうど良いじゃないか。それにしてもなんで氷河くんが狙われたんだ?」

「あいつがな……春寒本家に勘付かれるのがまずかったらしい」

雷は華鹿の方を見る。

「ほんとだ! 氷河くんの亜種みたいなのがいる」

「亜種って何よ! 私のほうが血が濃いわ!」

「家出たがってるくせに血の濃さでしかマウント取れないのな……」

「うるさいわね!」

呆れる氷河に華鹿は顔をしかめながら叫んだ。

「ま、良いよ春寒のごたごたは。とりあえずさっさと片付けて褒賞金もらっちゃおう」

雷はこんな状況でも飄々としていた。それを見た文珠が口を開く。

「おい、お前……こんなところに来るってことは、戦闘術者か?」

「ぴんぽん! 正解! そこの目つき悪いお前は何?」

「僕は冴代文珠、戦闘術者が世界で一番嫌いだ」

「へー、ごだい……」

雷はなにか引っかかったような顔をする。

「知ってるのか?」

「うーん……まああんまり思い出せないってことは大したことないんだろうな」

「てめぇ!」

文珠は青筋を立てて怒鳴る。

「ナメた口聞きやがって……ここに来たことを後悔させてやる。戦闘術者なんて二度と出来ないくらいにな」

「おー、こわいこわい」

雷は両手を上げて降参のポーズを取る。なお、顔は笑っているので完全にふざけている。

「雷……お前ほんとは知ってるだろ」

「今知らなくても別に困らないよ。その程度のやつ」

真顔に戻って言う雷に氷河は思った。

――こいつ、なんかけっこう機嫌が悪いな?

雷がナチュラルに人を煽るのはいつもの話だが、普段なら「どうかな〜」などと適当に誤魔化しているだろう。

術で事件を起こした人間に怒るような正義感も持ち合わせていないはずだが――

「戦闘術者がもう1人増えたところで、人数はこっちのほうが多いのは変わらない」

黄緑髪の方が言う。

「どうなの氷河くん。戦ってみた感じは」

「文珠は特にデバフが得意な遠距離術者でそれなりに実力はありそう。あの2人は基礎的な術しか使ってこないが術に乗せられている霊力量が多くその上妙に動けるので厄介だ。河鹿も超指向性マイク的な術を使ってたが戦闘経験は多くないと思いたいな」

「なるほどね。連携されると厄介な感じか。でも2人とかなら、余裕だろ?」

「まあ、そうかな」

それを聞いた華鹿が文珠に耳打ちする。

「ねぇ……氷河って強いの?」

「んなアホな質問するな。素人がバレるだろうが。弱かったらとうに僕らが勝ってる」

「……そうなの」

「だが僕はもっとやれる。それに英莉たちは僕より強い。認めたくないがな」

「そうなの?! じゃあ勝てるじゃない」

「そう簡単に行けば良いんだがな……あの緑のやつ、こんなところに来てあの態度、春寒氷河と同程度の実力はありそうだ。だから油断は禁物だ」

でも、と黄緑髪のほうが割って入ってくる。

「私たちはまだ何も成していない」

「英莉」

「だから……戦闘術者は何をしてでも止める。そうでないと伶莉も私も報われないから」

伶莉も頷く。

「だから文珠。もう試しちゃいましょう」

「……アレを? 戦闘中に?!」

「最初からそうすれば良かったんだわ。私たちにルールなんて関係ないのにね」

アレとはもちろん東商店街の人間にかけた感情感染術の、改良版だ。

冴代文珠に染み付いた術式戦闘中に精神作用系の術を使ってはいけないというルールが無意識にその考えを除外していた。

「私たちに声をかけてこんなこと始めた時点であなたはもう戻れないでしょ?」

「…………そうだな」

文珠は大きく息を吐いた。

君らに声を掛ける前から、僕はとうに元には戻れなかったよ、という呟きは誰にも届かなかった。

「じゃあ僕は術の準備をするから。3人でどうにかしろ」

「もちろん。私たちは文珠より強いんでしょ?」

「最悪なことにな」